鶏胸肉を切った瞬間、「中心が半透明っぽい」「冷たい」「ゼリーみたいでねっとりしてる…」と感じると、一気に不安になりますよね。

結論から言うと、少しでも迷ったらそのまま食べずに再加熱がいちばん安全です。

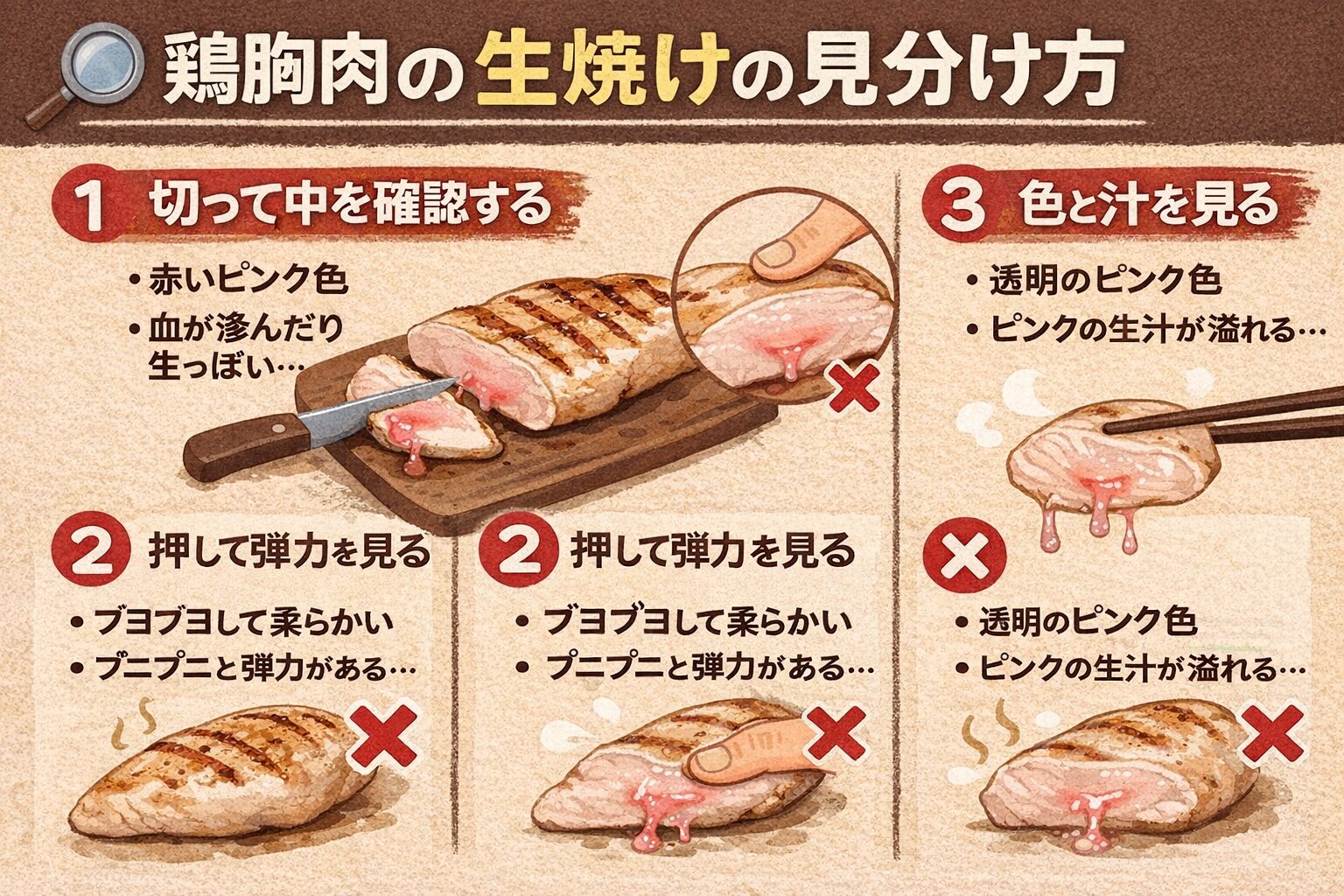

確認する順番は、まず色(ピンク・半透明の度合い)→次に肉汁(透明か濁っているか)→弾力(ぷにぷに/きしむ違和感がないか)→最後に中心温度(測れるなら)で判断すると、見誤りにくくなります。

この記事では、鶏胸肉の生焼けを食感・色・弾力で見分けるコツから、もし半生っぽかったときの立て直し(再加熱)、そして次回から失敗しないしっとり火入れまでまとめて解説します。

鶏胸肉が生焼けのときの食感はどんな感じ

鶏胸肉を焼いたり蒸したりして、いざ口に入れたときに「なんか変だな」と感じた経験はありませんか。

加熱が十分な鶏胸肉はふっくらとした繊維感があり、噛むとほろっとほどけます。

一方で、中まで火が通っていない鶏胸肉は、噛んだ瞬間に違和感が出やすいです。

その違和感を言葉にすると「ゼリーっぽい」「ねっとりする」「歯にきしむ」といった表現になることが多いです。

こうした食感の異変は、加熱不足によってたんぱく質がまだ十分に凝固していないことが原因で起こります。

鶏肉のたんぱく質は約65~80℃の範囲で段階的に変性・凝固していくため、中心部が低い温度のままだと、半透明でぷよぷよした質感が残ります。

この章では、生焼けの食感の特徴と、迷ったときのチェックポイントを整理します。

生焼けっぽい食感の典型は「ゼリー状・ねっとり・きしむ」

生焼けの鶏胸肉を口にしたときに感じやすい食感は、大きく3つに分けられます。

1つ目は「ゼリー状のぷよぷよ感」です。

加熱が足りない中心部は、たんぱく質がまだ凝固しきっておらず、舌で押すと弾むようなやわらかさがあります。

ふっくらした弾力とは異なり、ゼリーやムースに近いぬるっとした触感で、口の中に違和感が残りやすいです。

2つ目は「ねっとりとした粘り気」です。

生に近い鶏肉は水分をたっぷり含んだまま繊維が締まっていないため、噛んでいると口の中にまとわりつくような粘り気を感じることがあります。

しっかり火が通った鶏胸肉が繊維に沿ってほぐれるのに対し、生焼けの部分はぐにゃっと潰れるような感触になりやすいです。

3つ目は「きしむような抵抗感」です。

これはやや加熱が進んだ半生の状態で出やすく、繊維が中途半端に収縮しているために、歯と肉の間でキュッキュッときしむ感覚が出ます。

ただし注意したいのは、食感だけでは生焼けかどうかを断定できないケースもある点です。

鶏胸肉はもともと脂肪が少なく繊維が一方向に揃っているため、切り方によっては火が通っていても筋っぽさやコリコリした食感が出ることがあります。

繊維に沿って切ると硬く感じやすく、繊維を断ち切る方向でスライスするとやわらかくなります。

食感に違和感を覚えたら、飲み込む前にまず断面の色や肉汁を確認するのが安全です。

迷ったときはここだけ見ればよい(色→肉汁→弾力→温度のチェックリスト)

「これ、生焼けかもしれない」と感じたら、以下の4つを順番に確認するとよいです。

| 確認する順番 | チェック項目 | 安全の目安 | 要注意のサイン |

|---|---|---|---|

| 1 | 断面の色 | 全体が白~うすい茶色で統一されています | 中心部にはっきりしたピンクや赤みがあります |

| 2 | 肉汁の色 | 透明またはうすい黄色です | ピンク~赤みを帯びた肉汁が出ます |

| 3 | 弾力 | 指で押すと適度に弾力があり、すぐ戻ります | ぶよぶよして指が沈み込む、または芯が硬いです |

| 4 | 中心温度 | 75℃以上(温度計使用時)です | 中心が冷たい、またはぬるいです |

最も確実なのは4番の中心温度の測定ですが、温度計がない家庭も多いです。

その場合は、1~3の項目を組み合わせて総合的に判断します。

竹串を肉の最も厚い部分に5~10秒ほど刺し、引き抜いてすぐ唇の下や手の甲にあてる方法も、簡易的な温度確認として使えます。

お風呂の湯より明らかに熱いと感じれば、中心部まで火が通っている可能性が高いです。

逆に、ぬるい・冷たいと感じたら加熱が不十分なので、再加熱が必要です。

迷ったら「切って、色を見て、肉汁を見ます」。

これだけでも、生焼けを食卓に出すリスクを大幅に減らせます。

鶏肉が生焼けかどうかの見分け方は、色・弾力・肉汁・温度で判断する

鶏胸肉の生焼けを正しく見分けるには、ひとつの指標だけに頼らず、複数のポイントを組み合わせることが大切です。

見た目の色が白くても中心温度が足りていないケースや、ミオグロビンの影響でピンク色が残っていても安全なケースがあるからです。

ここでは、色・弾力・肉汁・温度の4つの指標について、それぞれ具体的な判断基準を解説します。

鶏肉が生焼けのときの色はどう見えるのか(判断の目安)

加熱が十分な鶏胸肉は、中心部まで白っぽく不透明に変わります。

生の鶏胸肉がもともと半透明のピンク色をしているのに対し、たんぱく質が凝固すると白く濁るためです。

生焼けの典型的な見え方は、外側は白く火が通っているように見える一方で、中心部にはっきりとしたピンクや赤みが残っている状態です。

特に注意したいのは、外側の焼き色に惑わされないことです。

表面がしっかり焼けていても、内部が十分な温度に達していないケースは珍しくありません。

判断に迷いやすいのが、以下のようなケースです。

| 見た目の状態 | 考えられる原因 | 対応 |

|---|---|---|

| 中心が全体的にピンクで透明感があります | 加熱不足の可能性が高いです | 再加熱します |

| 中心はほぼ白いですが、所々にうっすらピンクが残ります | ミオグロビン(色素たんぱく質)が残っている可能性があります。火は通っている場合もあります | 温度や肉汁で追加確認します |

| 骨の周辺だけ赤い筋や赤い汁があります | 脊髄液や骨髄液がにじみ出ている可能性があります。加熱しても赤色が残りやすいです | 中心温度が基準を満たしていれば食べられます |

| 低温調理後にほんのりピンクが全体に残ります | 63~65℃程度ではミオグロビンが変性しきらず色が残ることがあります | 温度と加熱時間が基準を満たしていれば問題ありません |

ミオグロビンは鶏肉に含まれる色素たんぱく質で、80℃程度まで加熱すると褐色に変わりますが、低温調理などで60℃台にとどまった場合はピンク色が残ることがあります。

また、加工品に使われる発色剤(亜硝酸塩など)もピンク色を残す原因になります。

つまり、「ピンク=生焼け」とは限りません。

色はあくまで最初の手がかりであり、最終的には肉汁や温度とあわせて判断する必要があります。

鶏胸肉が生焼けのときの食感は、弾力と触感で見分ける

加熱が十分な鶏胸肉は、指で押すと適度に弾力があり、押した部分がゆっくり元に戻ります。

繊維がしっかり凝固しているため、ほどよい歯ごたえとほぐれやすさが共存している状態です。

一方で、生焼けの鶏胸肉は弾力の質が異なります。

中心部に指を押し当てると、ぶよぶよと沈み込んでなかなか戻りません。

これは内部のたんぱく質がまだゲル状で、繊維構造が十分にできあがっていないためです。

もうひとつ確認できるのが、竹串を刺したときの感触です。

火が通っていれば竹串がスッと抵抗なく通りますが、生焼けの部分があると竹串がぬるっと引っかかるような感触になることがあります。

ただし、加熱しすぎた鶏胸肉も硬く締まって弾力が強くなるため、弾力があるからといって安心はできません。

弾力の確認は色や肉汁と組み合わせてこそ信頼性が上がるので、単独での判断は避けたほうがよいです。

中心温度の目安は、温度計がある場合とない場合で分けて考える

鶏肉の火の通りを最も正確に判断できるのは、中心温度の測定です。

食品安全委員会や厚生労働省が示している安全基準は以下のとおりで、いずれかの条件を満たせば、カンピロバクターやサルモネラなどの病原菌は死滅するとされています。

| 中心温度 | 必要な加熱保持時間 |

|---|---|

| 75℃ | 1分間 |

| 70℃ | 3分間 |

| 68℃ | 5分間 |

| 65℃ | 15分間 |

| 63℃ | 30分間 |

温度が低いほど、安全に必要な加熱時間が長くなる点に注意が必要です。

特に低温調理では、中心温度が63℃に「達した瞬間」で終わりにするのではなく、その温度を30分間維持する必要があります。

食品安全委員会の実験では、鶏むね肉(約300g、厚さ約3cm)を63℃の湯せんに入れた場合、中心温度が63℃に達するまでに平均約68分かかったと報告されています。

つまり、低温調理ではトータルで100分近くかかることも珍しくありません。

温度計がある場合は、肉の最も厚い部分の中心にプローブを刺し、75℃以上になっていることを確認するのが最も確実です。

温度計がない場合は、以下の方法で代用できます。

| 方法 | やり方 | 判断基準 |

|---|---|---|

| 竹串テスト | 竹串を最も厚い部分に5~10秒刺し、引き抜いて唇の下にあてます | 明らかに熱い→OKです。ぬるい・冷たい→再加熱が必要です |

| 切って確認 | 最も厚い部分を包丁で切り開きます | 中心が白く不透明で、透明な肉汁が出る→OKです |

| 指圧テスト | 中心部を指で押します | 適度な弾力がありすぐ戻る→OKです。ぶよぶよ→再加熱が必要です |

温度計がない場合の方法はあくまで簡易的な判断であり、確実性は温度計に劣ります。

安心して鶏肉料理を楽しみたいなら、料理用デジタル温度計を1本用意しておくのがおすすめです。

1,000円前後から手に入るので、コストパフォーマンスは十分によいです。

鶏胸肉が半生かもしれないと切って気づいたときは、最短で再加熱する

鶏胸肉を切ってみたら中心がピンクだった、肉汁に赤みがあった――そんなときは、そのまま食べずにすぐ再加熱するのが鉄則です。

「ちょっとだけですし大丈夫かな」と思いたくなる気持ちはわかりますが、カンピロバクターは少量の菌(数百個程度)でも感染が成立することがわかっています。

再加熱の方法はフライパンと電子レンジの2つが手軽で、それぞれにコツがあります。

フライパンで追い焼きするときのコツ

フライパンで再加熱する場合は、弱火~中火でじっくり火を通すのがポイントです。

強火で一気に焼くと、外側だけが焦げて中心に火が届かないまま終わってしまいます。

まず、切って断面が見えている状態なら、断面を下にしてフライパンに置きます。

蓋をして弱火にし、蒸し焼きの状態をつくります。

蓋をすることでフライパン内部に蒸気がこもり、上下から均等に熱が伝わるようになります。

目安として2~3分加熱したら、断面の色と肉汁を再度確認します。

白く不透明に変わっていて、透明な肉汁が出ていれば完了です。

切っていない状態で生焼けに気づいた場合は、最も厚い部分に切り込みを入れてから蒸し焼きにすると、火の通りが早くなります。

なお、再加熱によって肉が硬くなりやすいので、酒を少量ふりかけてから蓋をすると水分の蒸発を抑えられます。

電子レンジで再加熱するときは、加熱ムラを防ぎます

電子レンジは内部の水分子を直接振動させて加熱するため、中心部まで効率的に火を通せるという利点があります。

ただし、鶏胸肉のように厚みがある食材では、場所によって加熱の強さにムラが出やすいです。

加熱ムラを防ぐためのポイントは3つあります。

1つ目は、肉を平らに並べることです。

重なっている部分は熱が届きにくいので、皿の上にできるだけ均一に広げます。

2つ目は、少量の水か酒をふりかけてからラップをかけることです。

水分が蒸気となって肉の表面を包み、乾燥と加熱ムラを同時に防いでくれます。

3つ目は、一度に長時間加熱せず、短い時間で区切って確認することです。

目安は600Wで20秒ずつです。

20秒加熱したら取り出して中の状態を確認し、まだ不十分なら再度20秒追加します。

この方法なら、加熱しすぎてパサパサになるリスクも抑えられます。

電子レンジで再加熱した鶏胸肉は食感がやわらかくなりすぎることがあるので、表面のカリッとした食感を戻したい場合は、仕上げにフライパンかトースターで軽く焼くとよいです。

鶏胸肉を生焼けにしないための火入れは、下ごしらえから休ませまでが重要

鶏胸肉の生焼けは、調理中のひと手間で防げることが多いです。

ここでは、下ごしらえから焼き上がり後の休ませ方まで、順を追ってポイントを整理します。

まず、調理前に冷蔵庫から出して常温に近づけておくことが大切です。

冷たいまま焼き始めると、外側は焼けても中心部の温度がなかなか上がらず、生焼けの原因になります。

調理の15~20分前に冷蔵庫から出しておくだけで、火の通りは大幅に改善します。

冷凍の鶏胸肉は必ず解凍してから調理します。

凍ったまま焼くと、表面は焼き色がついても内部が生という状態になりやすいです。

次に、肉の厚みを均一にすることが大切です。

鶏胸肉は部位によって厚さが異なり、厚い部分と薄い部分では火の通るスピードが違います。

厚い部分を開いて薄くするか、観音開きにして全体の厚みを揃えると、均一に加熱できます。

フォークで数か所刺しておくと、さらに熱が内部に伝わりやすくなります。

焼くときの火加減は、中火でじっくりが基本です。

強火で短時間だと外側だけが焼けてしまいます。

中火にして蓋をし、蒸し焼きの要領で加熱すると、上面にも蒸気の熱が回って中心まで火が通りやすくなります。

焼き上がったら、すぐに切らずに3~5分ほど休ませることも重要です。

余熱で中心温度がさらに2~3℃程度上がり、肉汁が繊維の中に落ち着きます。

休ませずにすぐ切ると肉汁が流れ出てしまい、パサつきの原因にもなります。

| 工程 | ポイント | 理由 |

|---|---|---|

| 下ごしらえ | 調理15~20分前に冷蔵庫から出します | 冷たいままだと中心に火が通りにくいからです |

| 下ごしらえ | 厚みを均一にします(観音開き、切り込み) | 厚い部分が生焼けになるのを防ぐためです |

| 下ごしらえ | フォークで数か所刺します | 熱の伝達を助けるためです |

| 加熱中 | 中火で蓋をして蒸し焼きにします | 上下から均等に火を通すためです |

| 加熱後 | 切らずに3~5分休ませます | 余熱で温度が上がり、肉汁が落ち着くためです |

鶏胸肉が失敗して硬い・パサつくときは、こうして立て直す

生焼けを恐れるあまり加熱しすぎて、硬くパサパサになってしまうのも鶏胸肉ではよくある失敗です。

鶏胸肉は脂肪が少ないため、加熱しすぎると水分が急速に失われて繊維が収縮し、硬くなってしまいます。

すでに硬くなった鶏胸肉を完全にもとの状態に戻すことは難しいですが、リカバリーの方法はいくつかあります。

もっとも手軽なのは、細かく割いてソースやスープと合わせる方法です。

パサついた鶏胸肉を手やフォークで細かくほぐし、マヨネーズやごまだれ、ポン酢などで和えれば、サラダやサンドイッチの具材として十分おいしく食べられます。

水分の多い調味料が繊維の間に入り込み、パサつきが気にならなくなります。

煮込み料理に転用するのも有効です。

カレーやトマト煮込み、中華風のあんかけなど、水分が多い料理に入れてしばらく煮ると、繊維がほぐれて食べやすくなります。

次回から同じ失敗をしないためには、加熱のゴールを「中心温度75℃」に設定し、それ以上は追わないことが大切です。

温度計がない場合は、蒸し焼きにして蓋を開けたときに透明な肉汁が出ていたら、それ以上の加熱は不要だと判断してよいです。

また、調理前に鶏胸肉をブライン液(水500mlに対して塩15g、砂糖15gを溶かしたもの)に30分~1時間漬けておくと、浸透圧の作用で肉の内部に水分が入り、加熱しても水分が飛びにくくなります。

しっとり仕上げたい場合にぜひ試してみてください。

鶏胸肉の生焼けを避ける要点を、30秒で復習する

ここまでの内容を、ポイントだけ短くまとめます。

| 場面 | やること |

|---|---|

| 焼く前 | 常温に戻します。厚みを揃えます。フォークで穴を開けます |

| 焼いている間 | 中火+蓋で蒸し焼きにします。強火は避けます |

| 焼いた後 | 3~5分休ませてから切ります |

| 生焼けの判断 | 色→肉汁→弾力→温度の順に確認します。最も確実なのは温度計です |

| 安全な中心温度 | 75℃で1分間、70℃で3分間、63℃で30分間のいずれかです |

| 生焼けに気づいたら | フライパンで蒸し焼きにするか、電子レンジで20秒ずつ再加熱します |

| パサつき防止 | ブライン液に漬けます。加熱は75℃到達を目安に止めます |

迷ったら「切って・見て・測る」です。

この3ステップを習慣にするだけで、生焼けのリスクはぐっと下がります。

よくある質問(FAQ)

鶏胸肉の生焼けは、食感だけで判断してもよいでのか?

食感だけで判断するのはおすすめできません。

たしかにゼリー状やねっとりした食感は生焼けのサインになりえますが、鶏胸肉は切り方や部位によって食感に幅があり、火が通っていても筋っぽさやコリコリ感が出ることがあります。

逆に、低温調理した場合は十分に殺菌されていてもやわらかくぷるっとした食感が残ることがあり、食感だけで「生焼けだ」と誤判断してしまうおそれもあります。

食感に違和感を覚えたら、断面の色、肉汁の色、中心温度などを複数組み合わせて確認するのが確実です。

中心が少しピンクでも食べてよいですか?判断の目安はありますか?

鶏肉の中心がうっすらピンク色でも、必ずしも生焼けとは限りません。

ミオグロビンという色素たんぱく質は、80℃程度まで加熱しないと完全には褐色に変わらないため、低温調理や65℃前後での加熱ではピンク色が残ることがあります。

また、骨付き肉では骨髄液や脊髄液がにじみ出て赤く見えることがありますが、これは加熱しても色が変わりにくい性質のもので、食べても問題ありません。

判断の目安としては、ピンク色が部分的にうっすら残っている程度で、肉汁が透明で、弾力も適正であれば、火は通っていると考えてよいです。

ただし、中心部が広範囲にわたってはっきりピンクで、透明感がある場合は加熱不足の可能性が高いです。

不安なときは中心温度を測定するか、追加で再加熱するのが安全です。

温度計がないときは、どうやって火の通りを確認すればよいですか?

温度計がなくても、以下の3つを組み合わせればある程度の判断はできます。

1つ目は、最も厚い部分を切って断面の色を見ることです。

中心まで白く不透明になっていれば、火が通っている可能性が高いです。

2つ目は、肉汁の色を確認することです。

竹串を中心部に刺して引き抜き、出てくる肉汁が透明であれば、おおむね加熱は十分です。

ピンクや赤みを帯びた肉汁が出たら、再加熱が必要になります。

3つ目は、竹串を5~10秒間中心に刺してから引き抜き、唇の下や手の甲にあてて温度を感じる方法です。

お風呂の湯よりも明らかに熱いと感じれば、中心温度は十分に上がっている可能性が高いです。

ただし、いずれも簡易的な方法であり、温度計に比べると精度は落ちます。

鶏肉を頻繁に調理するなら、料理用デジタル温度計を用意しておくのが安心です。

切って生っぽかったときは、電子レンジで再加熱してもよいですか?

もちろん、電子レンジで再加熱して問題ありません。

電子レンジは食品内部の水分子を振動させて発熱させるため、中心部まで効率よく火を通すことができます。

ポイントは、一度に長時間加熱しないことです。

600Wで20秒ずつ加熱し、そのつど中の状態を確認するのがよいです。

少量の水か酒をふりかけてラップをかけると、乾燥を防ぎながら蒸気で均一に加熱できます。

再加熱でパサつきが気になる場合は、仕上げにフライパンやトースターで表面だけ軽く焼くと食感が改善します。

生焼けかもしれないものを食べてしまったときは、何に気をつければよいですか?

まず、慌てる必要はありませんが、体調の変化には注意しておきたいです。

鶏肉の加熱不足で問題になるのは、主にカンピロバクターとサルモネラによる食中毒です。

カンピロバクターの潜伏期間は一般に2~5日(まれに7日以上)とやや長めで、下痢、腹痛、発熱、嘔吐などの症状が出ることがあります。

サルモネラの場合は6~72時間程度で発症することが多いです。

食べてしまった後にできることとしては、まず水分をこまめに摂って脱水を防ぐことです。

症状が出た場合は、自己判断で下痢止めを飲むのは避けたほうがよいです。

下痢は体内から菌を排出する働きでもあるため、止めてしまうと回復が遅れることがあります。

発熱が38℃を超える場合、下痢が激しい場合、血便が出る場合、症状が2日以上続く場合は、早めに医療機関を受診してください。

特に乳幼児、高齢者、妊娠中の方、免疫力が低下している方は重症化しやすいため、少しでも気になる症状があれば受診を優先してください。

低温調理の鶏胸肉が生っぽく感じるのは、失敗ですか?

低温調理で仕上げた鶏胸肉は、通常の高温調理とは明らかに異なるしっとりした食感になるため、慣れていないと「生っぽい」と感じることがあります。

しかし、これは必ずしも失敗ではありません。

低温調理は60~68℃程度でじっくり加熱するため、たんぱく質の凝固が穏やかに進み、水分が多く残った仕上がりになります。

この温度帯ではミオグロビンが完全に変性しないため、見た目にもうっすらピンク色が残ることがあります。

食品安全委員会が示す基準では、63℃で30分間の加熱維持を行えば、カンピロバクターなどの病原菌は死滅するとされています。

つまり、温度と時間の条件を正しく守っていれば、見た目がピンクでも安全に食べられます。

一方で、低温調理の「失敗」にあたるのは、中心温度が基準に達しないまま調理を終えてしまった場合です。

食品安全委員会の実験では、63℃に達したばかりの鶏むね肉と、30分間温度維持した鶏むね肉の外観がほぼ同じだったと報告されています。

つまり、見た目では安全かどうか判断できません。

低温調理こそ温度計が必須であり、「63℃到達=完了」ではなく、「63℃到達後さらに30分間維持=完了」であることを忘れないようにしたいです。

余熱だけに頼るレシピも、温度が十分に上がりきらない可能性があるため注意が必要です。

しっとりさせたいのに生焼けが怖いときは、どこで折り合いをつければよいですか?

「しっとりジューシーに仕上げたいけれど、生焼けは怖い」――この悩みは、鶏胸肉を調理する人にとって永遠のテーマといってもよいです。

結論としては、温度と時間の管理を正確に行うことが、しっとりさと安全性を両立させる唯一の方法です。

鶏肉のたんぱく質は68℃を超えると急速に収縮し、水分が絞り出されてパサつきの原因になります。

逆に63~67℃あたりの温度帯で適切な時間を保てば、たんぱく質はゆるやかに凝固して水分が保持されたまま、殺菌も達成できます。

具体的なアプローチとしては、低温調理器を使って65℃前後で1時間以上加熱するのが最も安定します。

低温調理器がない場合は、以下の方法が現実的です。

フライパンで片面を中火で焼いたあと裏返し、弱火にして蓋をして蒸し焼きにします。

火を止めてから蓋をしたまま5分ほど置き、余熱で中心温度を上げます。

鍋に沸騰させた湯を用意し、火を止めてから鶏胸肉を入れ、蓋をして30~40分放置する方法もありますが、この場合は湯温が急速に下がるため、厚みのある肉だと中心温度が基準に達しない可能性があります。

食品安全委員会もこの「余熱だけに頼る方法」には注意を促しています。

最終的に、どの方法であっても温度計で中心温度を確認するのが最も確実な折り合いのつけ方です。

「しっとりさせたい」と「安全に食べたい」は対立するものではなく、温度管理さえ正しく行えば両立できます。

温度計を使えば、「もう少し加熱すべきか」「ここで止めてよいか」を感覚ではなく数値で判断できます。

迷いがなくなれば、加熱しすぎも加熱不足も防げます。